摆脱“大而不强”的困境

芯片是手机、电脑等电子产品中的重要组成部分。尽管中国已成为全球电子产品制造大国,但去年中国进口芯片的金额达到2100亿美元,超过了石油。“缺核少芯”正是中国制造业的痛点之一。

“中国制造业约占整个世界制造业20%的份额,已经成为制造大国。”苗圩介绍说。工信部数据显示,在500余种主要工业产品中,我国有220多种产量位居世界第一。2014年,我国共有100家企业入选“财富世界500强”,其中制造业企业占56家。

但如果用一个词来概括中国制造当前存在的主要问题,工信部副部长毛伟明认为是“大而不强”。主要表现为,一是自主创新能力还不足,关键核心技术受制于人,中国制造仍处于价值链中低端;二是品牌质量水平还不够高,缺乏国际上有影响力、大型的跨国公司和品牌企业,质量事件也时有发生;三是产业结构还不尽合理,各地在产业布局上存在同质化竞争,产业层次和核心竞争力亟待提高;四是科技成果转化的渠道还不够畅通,没有真正形成以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。

在长期粗放发展之后,中国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境,进入了“爬坡过坎”的关键时期。“现在,世界各国都提出了发展制造业的计划,包括重返制造业、振兴装备制造业、实行新的工业化发展计划等。”苗圩表示,中国则提出了《中国制造2025》,正是要推动制造业向中高端迈进。

在“双重挤压”下找出路

雷柏科技是国内“3C”(计算机、消费电子和通讯)行业首家规模实施“机器换人”的企业。雷柏科技副总经理邓邱伟介绍说,键盘、鼠标等产品需要大量使用劳动力,重复进行拧螺丝、焊接、装配、检测等工艺,随着劳动力成本上升和由人带来的质量不可控因素,企业要找到新的优势和动力,要提高质量的一致性和标准化,就必须实施自动化升级改造。

“中国制造业面临着低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。”工信部规划司副司长李北光坦言。

随着人口红利消失和要素成本的全面上升,我国制造业原有的比较优势正在逐渐消失。数据显示,2014年我国劳动年龄人口比2011年下降了560万,直接导致用工成本上升。目前我国制造业工资普遍达到3000元至4000元,远高于东南亚等国。据波士顿报告,中国制造业对美国的成本优势已经由2004年的14%下降到2014年的4%,表明在美国生产只比在中国生产贵4%。

值得关注的是,我国制造业还面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双向挤压。一方面,制造业向发达国家的回流已经开始,苹果电脑已在美国本土设厂生产,松下公司将把立式洗衣机和微波炉生产从中国转移到日本国内。另一方面,越南、印度等一些东南亚国家,正以更低的成本承接劳动密集型制造业的转移,耐克、优衣库、三星、富士康等知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂。

同时,“我国制造业依然没有摆脱高投入、高消耗、高排放这种粗放的发展模式,对资源环境产生了很大的影响,必须向绿色发展转型。”工信部节能与综合利用司司长高云虎指出。

传统方式必须转型

在全球个人电脑销量下滑的背景下,联想集团却能逆势而上,这是一家在全球都得到高度认可的中国制造企业。即使如此,联想集团董事长杨元庆仍表示,联想的一些运作手段和方式已经比较传统,必须加快向互联网化转型,提供硬件、软件和服务平台结合的产品,并转向以用户为中心,为公司未来发展打造新引擎。

“实施《中国制造2025》,推动制造业由大变强,是实现经济稳增长、调结构、提质增效的客观要求。”李北光说。数据显示,制造业对经济增长的贡献率约为40%,工业制成品出口占全国货物出口总量的90%以上,是拉动投资、带动消费的重要领域。当前我国经济发展进入新常态,正处于爬坡过坎的重要关口,制造业发展的水平和质量就显得尤为重要。

“中国制造业还有4大优势,分别是一个巨大的市场、一大批生机勃勃的企业、一个发展制造业的长期战略和一大批人才资源。”苗圩说。

其中,一个超过13亿人口的超大规模国内消费市场,是我国制造业所拥有的最大优势。城乡一体化将成为拉动制造业内需增长的主要动力,“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等重大区域发展战略,也将以基础设施互联互通、产业区域协调发展等,推动制造业的发展。一系列重大战略部署,让内需潜力和改革红利不断释放,为我国制造业发展开辟出更广阔的空间。

“创新驱动发展战略的实施将成为我国制造业发展的新红利,极大地激发中国制造业创新的内生动力,催生一大批有活力的、高成长的中小制造企业群体。”中国电子信息产业发展研究院院长罗文认为,科技革命正在引发产业发展方式的深刻变革,将为我国制造业的赶超发展提供难得的历史机遇。

在2015年政府工作报告首次提出要实施“中国制造2025”,工业和信息化部部长苗圩强调,这是中国制造业发展的一件大事。

中国工业的4.0战略

中国虽是制造业大国,但不是制造业强国,缺少一大批具有国际竞争力的骨干企业,一批重大技术、装备亟待突破。另外,我国还缺少一些重要产品在国际市场上占有一席之地。这表明,我们需要从制造业大国向制造业强国去转化、去努力、去奋斗。

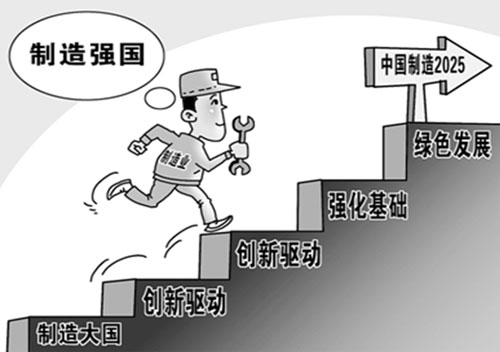

根据这个思路,工信部在战略论证的基础上用时一年多制定了“中国制造2025”规划纲要。我国计划用3个十年左右的时间,按照三步走战略完成由制造业大国向制造业强国的转变。其中,“中国制造2025”是“三步走”的第一个十年的行动纲领。

“中国制造2025”被业界称为中国工业4.0战略。它与德国工业4.0有异曲同工之处。从时间上看,规划的时间段相近,德国实现工业4.0还需要8~10年的时间,和“中国制造2025”大体在一个时间段。从内容上看,德国工业4.0和我国此前提出的工业化和信息化深度融合类似,强调将智能化的设备、产品通过有线无线的通讯方式连接在一起,也就是我国提出的物联网或工业互联网的概念。

而不同之处在于,发展阶段、发展水平不同。目前,德国总体处在从3.0到4.0发展的阶段,而我国工业企业还要补上从2.0到3.0发展的课,才能向4.0发展。苗圩强调,我们要结合中国国情、中国工业企业的实际,把发展的路径选择好,走一条更好更快的发展道路。

瞄准高端把握机遇

“中国制造2025”强调创新驱动,质量为先,绿色发展,结构优化,人才为本。

需瞄准高端,发展高端装备制造业。高端装备制造业是国之重器,是全面建设制造强国的主战场,是制造强国战略取胜的利器。中国制造业由大到强转变,必须高度重视高端装备制造业发展,加快推进重点行业结构调整,力争在若干关键领域实现重大突破。

需把握机遇,发展战略性新兴产业。政府工作报告强调,新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。

按照“中国制造2025”时间表,我国需根据实际稳扎稳打分步推进。我国用了65年的时间,跨越了发达国家百余年的工业化进程,成功步入了工业化中后期发展阶段。尽管我国已经具备了产业根基和条件,但自主创新能力不强、产品质量问题还比较突出、资源利用效率比较低、产业结构不是很合理及高端产品能力比较弱等问题依然存在。

在新一轮工业革命背景下,我国既要抢抓这一轮发展的机遇,趁势而上,发挥后发优势。同时,也要从国情出发,根据产业发展实际,分步实施。制造强国建设是一项系统工程,需要分阶段推进,不能一蹴而就。